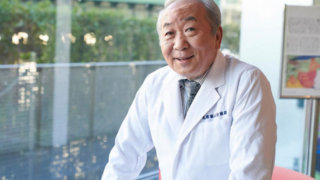

宮城大学食産業学部教授で、料理・調理を研究する石川伸一(いしかわ のぶがず)先生。

分子調理学者であるそうですが、分離調理学と何なのでしょうか。

ここでは、石川伸一先生のプロフィール、経歴、学歴、著書や講演会を紹介します。

石川伸一先生のプロフィール 経歴・学歴

引用元:https://bake-jp.com/magazine/

引用元:https://bake-jp.com/magazine/

生年:1973年

出生地:福島県

学歴:東北大学院農学研究科修了

主な経歴

- 1996年3月 東北大学農学部 卒業

- 1998年3月 東北大学大学院農学研究科 博士課程前期 修了

- 1998年4月 日本学術振興会特別研究員

- 2000年4月 北里大学獣医畜産学部 助手

- 2002年9月 博士(農学)(東北大学)

- 2004年4月 北里大学獣医畜産学部 専任講師

- 2005年5月 日本学術振興会 海外特別研究員

- 2007年5月 北里大学獣医学部 講師

- 2010年4月 宮城大学食産業学部 准教授

専門分野

分子食品学、分子調理学、分子栄養学

出典:公立大学法人 宮城大学

分子調理学とは?

石井先生が研究している『分子調理』はおいしい料理をつくるためのメカニズムを分子レベルで調べることです。そして、その原理を応用して新しい料理をつくったりすることを『分子調理学』と定義なさっています。

例えば、-195℃の液体窒素を料理に用いると、食材を急速冷凍し、美味しさはそのままで、通常では作れない形を作ったり、演出に活用したりもできます。アイスクリームでは時々使われているのを見ますね。

にぎらな寿司

石井先生が開発した分離調理学を使った食べ物で「にぎらな寿司」があります。

愛知県豊橋市で介護施設を運営する医療法人さわらび会での、本格的な味を追求した介護食です。スプーンに盛り付けることで、箸が持ちにくい人でも食べやすく、口中調味で寿司をしっかり味わえるそうです。酢飯やネタの粘度コントロールにより、嚥下障害の度合いに関わらず、多くの人が味わうことができます。

これは、分子調理メソッドにより、温度や時間などの調理プロセスが綿密に設計されているためです。

日常の食事だけでなく、高齢者のための食事が開発されるのは素晴らしいメソッドですね。

石川伸一先生の講演会

2020年の講演会の予定はまだ発表されていないようなので、詳細は石川先生のツイッターを御覧ください。

https://twitter.com/yashoku_nikki?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

石川伸一先生の著書

「食べること」の進化史 培養肉・昆虫食・3Dフードプリンタ

私たちがふだん何気なく食べているごはんには、壮大な物語が眠っている。食材を生産、入手するための技術、社会が引き継いできた加工や調理の方法、文化や宗教などによる影響…。人間は太古の昔から長期間にわたって、「食べること」の試行錯誤を重ねてきた。その食の世界が今、激変してきている。分子調理、人工培養肉、完全食のソイレント、食のビッグデータ、インスタ映えする食事…。こうした技術や社会の影響を受けて、私たちと世界はどう変わっていくのだろうか。気鋭の分子調理学者が、アウストラロピテクス属の誕生からSFが現実化する未来までを見据え、人間と食の密接なかかわりあいを描きだす。 出典:アマゾン

料理と科学のおいしい出会い: 分子調理が食の常識を変える

近年、物理学、化学、生物学、工学の知識を調理のプロセスに取り込み、これまでにない、新しい料理を創造する「分子調理」が注目されている。本書では、その世界的な広がりの様子を眺め、料理と科学の幸運な出会いの場面を描く。おいしさを感じる人間の能力、おいしい料理を構成する成分、おいしい料理をつくる器具といった、料理と科学の親密な関係をひもといたうえで、現実の料理を超えた「超料理」も考える。 出典:アマゾン