大正・昭和の詩人・小説家の室生犀星(むろう さいせい 1889−1962)。本名照道、俳号は魚眠洞。石川県金沢市に生まれ、詩集『愛の詩集』『抒情小曲集』の抒情詩や、小説『性に眼覚める頃』『杏っ子』は、私たちにずっと愛されています。

ここでは、室生犀星の創作を支えた妻 とみ子と子供、恋人たちについてみていきましょう。

室生犀星の妻 とみ子

引用元:https://kanazawa.keizai.biz/headline/508/

引用元:https://kanazawa.keizai.biz/headline/508/

浅川とみ子は、1895(明治28)年、金沢市に生まれました。犀星とは6歳年下です。とみ子は金城女学校に通い、優秀な成績でした。教員免状を取得し、小学校の教師をしていました。犀星は、学校嫌いで成績が悪く、13歳で小学校を中退していましたので、二人はかけ離れた子供時代を過ごしたことになります。

とみ子は文学少女でしたので、女学校時代から新聞・雑誌に和歌などを頻繁に投稿していました。俳句欄に投稿していた作品を、犀星が見初めたのをきっかけに二人は文通を開始します。

結婚前の犀星がとみ子に捧げた詩「永久の友」では、とみ子から送られる手紙が「心のすみからすみを温めた」と記し、小説「つくしこひしの歌」には、とみ子との結婚に至る経緯がつづられています。互いを深く知るようになった1年後、犀川のほとりで結婚を決めました。1917年 犀星28歳、とみ子22歳のときです。

長男を1歳で亡くした後、1男1女をもうけました。とみ子はおおらかな性格で家庭的、料理も上手でした。「バームクーヘン風のタマゴ焼き」「フレンチトーストwithハンバーガー」など、食卓にオリジナルの料理を並べ家族を楽しませたそうです。

とみ子は、43歳で脳いっ血に倒れ、亡くなるまで右半身不随となってしまいます。しかし、彼女の明るくおっとりとした性格は変わらず、不自由な体になってもいつもどおり家族と猫を愛しながら穏やかに暮らしたそうです。

発病後、とみ子が娘に「お母様ほど幸せな女はいません。お父様がとても優しい人だから」と語ったとか。これは、この時代の良妻としての言葉ではなく、犀星はとみ子が病気になっても献身的に尽くしいたわっていました。

犀星は、1959年、70歳の時、妻のとみ子を亡くしています。

とみ子が亡くなると犀星は、家の庭に彼女の墓を作り、脇の水鉢に毎日のように季節の花を生けていました。のちに、軽井沢の矢ヶ崎川のほとりに、骨の一部を納めます。とみ子が亡くなってから、たった2年半で1962年、犀星が亡くなります。

室生犀星の子供・孫

犀星はとみ子との間に3人の子供がいました。

1921年、長男 豹太郎が生まれますが、翌年夭折。

1923年、長女 朝子が生まれます。犀星の長編『杏つ子』に登場する娘です。犀星没後、随筆家となりました。

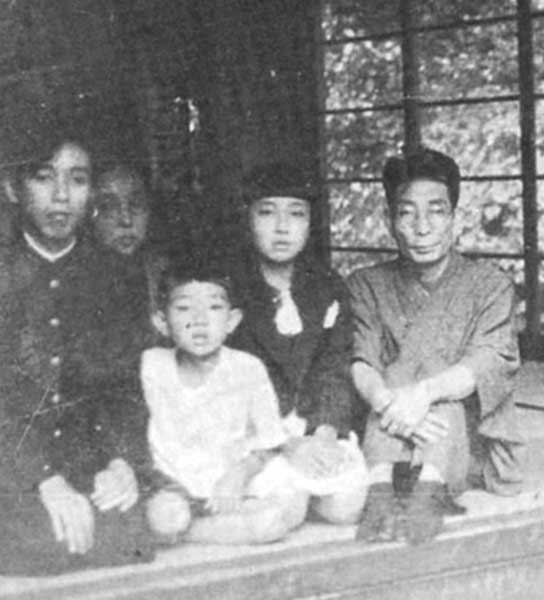

室生犀星のとなりが朝子 引用元:https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/

森鷗外の娘・森茉莉、萩原朔太郎の娘・萩原葉子とも親しい関係にあり、犀星についての随筆、小説を書きました。

2002年、78歳で逝去。

次男 朝巳は1926年生まれ。しかし早世したので、長女の洲々子(すずこ)さんは、朝子の養女になりました。洲々子さんは、現在、室生犀星記念館名誉館長です。 室生洲々子 引用:https://mainichi.jp/articles/20181120/ddl/k17/040/231000c:/

室生洲々子 引用:https://mainichi.jp/articles/20181120/ddl/k17/040/231000c:/

室生犀星の恋人

犀星はとみ子と結婚する前に、恋した女性が二人います。

石尾春子

犀星と春子は親戚同士で、カルタ遊びをした仲で、6年後恋に発展します。犀星26歳、春子19歳のときです。しかし、この恋は、春子の母が、不安定な収入の犀星との結婚を認めず、実らずに終わっています。「愛人野菊に贈る詩」で、春子への熱い恋情が語られています。

犀星は親友の萩原朔太郎に、失恋の辛さを語り、添い遂げられないのなら春子を亡き者にすると手紙に綴ったそうです。26歳の男性がそれほどムキになってしまうのは、やはり芸術肌だからでしょうか。それとも犀星の自尊心が、理由はどうであれ袖にされたのが許せなかったのでしょうか。

村田艶(ツヤ)

春子との愛に破れた傷が癒えていくなか、また親戚で幼馴染の7歳下の村田艶(ツヤ)に恋をします。彼女は詩も書いていて、自作をみせていたようです。犀星のツヤへの恋心は、官能的な詩「お艶の首」でよくわかります。

しかし、またもや経済的に貧窮している犀星のことを、ツヤの母親は認めず、ツヤは他の男性と結婚してしまいました。昔も今も結婚するということは、生活していくことですから、愛だけでは生きていけないという現実がそこにありますね。

恋すれば愛するパートナー

犀星が女性に熱烈に恋し、きちんと結婚したがったのは、彼の生い立ちからくるものでしょうか。

二人の母に愛されながらも違和感を感じ、私生児である劣等感を拭いきれなかった犀星は、結婚し、自分の家庭をもつことでジレンマを消化されようとしていたのかもしれません。

彼のような育ちであれば、女性に不信感を抱いたり、嫌悪したり、軽蔑したりもする可能性はあったでしょうが、求めたものはすべてを包み込む愛を惜しみなく与えることでした。

年老いてからも官能的なストーリーを書く犀星が、私生活では恋を追い求めるよりも、パートナーとの愛をはぐぐむスタイルであったのは、少々意外な感じもします。しかし、一人の妻を愛し続けるというのは、犀星の精神的な成熟、深い人間愛のあらわれを証明しているに違いありません。